結晶と非晶質

結晶といえば雪の結晶を思い浮かべる方も多いかもしれません。あのような綺麗な外形になるのは雪を構成している膨大な原子(分子)が規則正しく並んでいるからなのです。しかし、我々の身の回りの物質がすべてこのように規則正しく並んだ原子からできているわけではありません。例えば、窓ガラスは原子がでたらめに並んだ物質ですし、家電などに使われているプラスチックもそうです。このような物質は非晶質と呼ばれ、結晶と区別されています。非晶質物質は身の回りに多く存在するにもかかわらず、結晶と比べると詳しいことがあまりわかっていません。

原子の並びをどのように観察するか?

非晶質物質の詳細がわからない理由の一つは、原子の配列している様子がよくわからないことです。ところで、物質中の原子の配列はどのようにして知ることができるのでしょうか。ご存知のとおり、原子は我々の肉眼では見えません。そこで、我々が見えるいわゆる可視光の波長よりもかなり短い波長を持つX線や電子線を使って調べているのです。物質にX線や電子線を当てた場合、結晶であれば規則正しい原子の配列を反映した干渉模様が観察されます。そしてその模様から実際の原子配列の様子を推定することができるのです。しかし、非晶質物質の場合、たくさんの原子がでたらめに並んでいるため、はっきりとした干渉模様が観察できません。そこで、我々は特別の絞りを作って非常に細い電子線が物質に当たるように工夫し、非晶質物質のごく一部だけを観察することを試みました。電子線を限界まで細くしていくと、これまで見えていたものとは異なり、模様は一転はっきりとしたものとなりました。ここで大事なことは、このようなはっきりとした模様は物質のどのような場所からも同じように観察され、非晶質物質を構成する主な局所構造を反映したものであるということです。得られた模様を解析することで、以前よりも明確に非晶質構造を捉えることが可能となったのです。

非晶質の原子の並びは本当にでたらめか?

「でたらめ」というのはサイコロを振って出た目のままという意味のようですが、果たして非晶質物質の中の原子は本当にでたらめに並んでいるのでしょうか。上述の実験では似たような干渉模様が物質の至る所から観察されるため、原子の並びにはある程度の決まりごとがあるように思えます。そこで、実験で得られる干渉模様を再現するような原子の配列を、数理手法である計算ホモロジーを使って調べてみました。計算ホモロジーとは幾何学的な対象を代数的に議論するもので、物体の繋がり方や孔の情報を得ることができます。原子同士の繋がり方を調べた結果、原子の分布はどの部分からとってもおおよそ同じ不均一性を持つことがわかりました。これはでたらめと言われている非晶質物質の隠れた秩序なのではないかと考えています。これまでの手法ではうまく表現できなかった特徴が、計算ホモロジーで首尾よく表現できる可能性が見えてきました。

非晶質研究の今後

非晶質はでたらめであるが故、結晶のような美しい秩序を我々になかなか見せてくれません。例えて言うなら、非晶質の研究は、かゆい場所を厚着したコートの上からかくようなもので、大変もどかしいのです。しかし、多くの研究者の努力によりそのベールは少しずつ剥がされており、いつの日か結晶と同じような美しい秩序があらわになると信じています。また、非晶質の基礎科学が発達すれば、応用分野も飛躍的に進展するものと期待されます。

作成者アーカイブ: tokao

身の回りにあるでたらめな物質 ~乱れの中の秩序~

不思議な連続写像たち (応用数理学科 小山晃)

日常の感覚ではありえないにも関わらず数学的には存在するものがある。

ここでは数学の進展に寄与した連続写像の例を紹介しよう。

1.空間充填曲線:「次元」の数学的定義の必要性を導いた連続写像

「次元」は「次元は空間の広がりを表す一つの指標」と理解されている素朴で直感的な数学的概念の一つである。座標空間では座標の数を、また図形に対してはそれを表示するパラメータの数を次元と呼ぶことが多い。ベクトル空間の次元は「基底の数」で定義している。これは前者の立場を表している。また平面上の円などの2次曲線は上手にパラメータ表示をすることで一つの変数で表示することができる。そして、直線、正方形、立方体の次元がそれぞれ1, 2, 3であることはほとんど疑うことなく受け入れられているであろう。数学では事象を記述する座標の数が次元になるので高次元空間や無限次元空間も存在し、それらを研究する幾何学も存在する。

一方、物理学では物理量の自由度と捉える立場が一般的で、物理現象を捉える物理的単位の数で記述している。そのため、数学とは異なる意味合いである。ドラえもんの四次元ポケットは(作者が意味の違いを考えていたか分からないが)物理の意味の次元で考えていたのだろう。

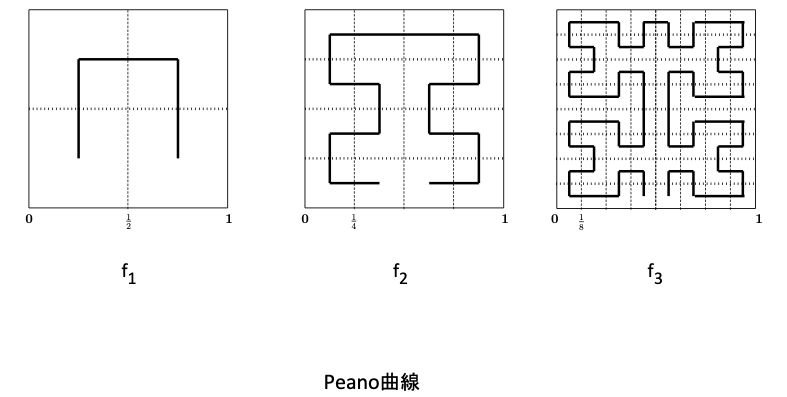

ここでは、数学、位相幾何学の立場で考えてみよう。E. Netto (1879) は単位閉区間 [0, 1] から正方形 [0, 1]2 の上への連続な全単射が存在しないことを示した。それでは、全単射という条件がなければ、すなわち、単位閉区間から正方形への連続な全射が存在するかという疑問が生じた。それは、私たちが単位閉区間 [0, 1]からユークリッド平面への連続写像の像を平面曲線、3次元ユークリッド空間への連続写像の像を空間曲線と呼ぶなかで、面積をもたない直線から面積をもつ領域、例えば正方形 [0, 1]2のすべてを通るような曲線が存在するか? という問題と同等である。この問題はG. Peano (1890) がそのような曲線の存在を示し、解決した。以下の図はD. Hilbert (1891)によるその幾何的な生成手続きを示したものである:[0, 1]からの連続写像の列 f1, f2, f3, ….を図のように定め、その極限として求める連続な全射 f : [0, 1] → [0, 1]2 を定めている。このような曲線を空間充填曲線と呼ぶ。

しかし、この問題の解決が「次元の概念の数学的定義を確立」という新たな問題を生じさせ、位相幾何学の初期の発展をもたらした。この流れで1913年に L.E.J. BrouwerがH. Poincaréのアイディアに基づき大きな帰納的次元 Ind Xの定義を与え、小さな帰納的次元 ind XやLebesgue-Čechによる被覆次元 dim X の定義へ進展した。今、私たちはこれら三つの定義を適宜使い分けて利用している。

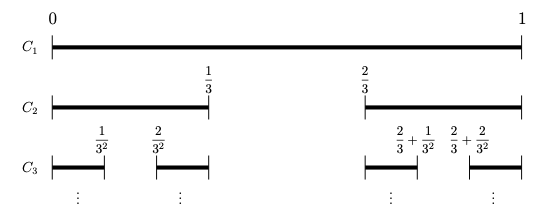

2.Cantor関数:線分を0次元空間からの連続写像で埋め尽くす

次元の定義が確立すると、点が離散にある状況を連結成分のあり方で表し、0次元空間を捉えることができた。直線、正方形、立方体がそれぞれ1, 2, 3次元空間のモデルであるように0次元空間のモデル「カントール集合C」を、次のように閉区間を3等分して真ん中の開区間を次々に取り除いて得られるCnの共通部分として得ることができた。

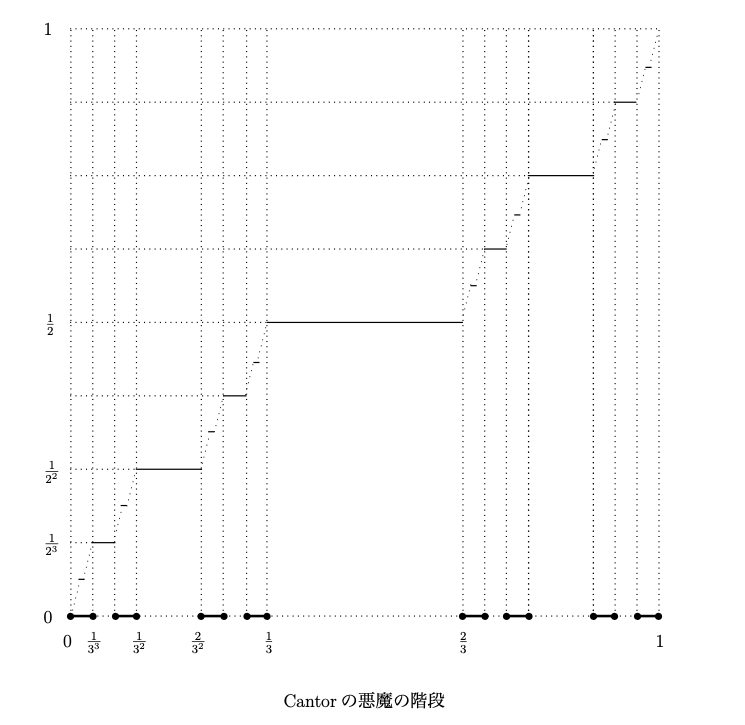

さらに、このカントール集合Cから [0, 1]への連続写像を定義することができる。直感的には、取り除いた開区間 (1/3, 2/3)を 1/2へ、(1/9, 2/9)を 1/4,(7/9, 8/9)を3/4へ写すという下図のような連続写像を考えている。

奇妙な形をしているこのグラフは「カントールの悪魔の階段」と呼ばれている。[0, 1]上の連続写像 y=f(x) いたる所で微分係数が0ならば f(x)は定数になる。しかし、この写像は、確率1で平坦であるにもかかわらず、0から1へ増加している不思議な連続写像である。

3.応用数学へ

近年のコンピューター技術の急速な進歩に伴って、日常の感覚ではありえない無限回操作による数学の対象がかなり視覚化されるようになった。実際、エレガントな再帰構成を行うことで様々な空間充填曲線を描くことができるので、空間充填曲線はプログラミングの教科書によく取り入れられている。これらの曲線を描くための高速計算法の研究は、巡回セールスマン問題への応用など対象数が多くなった場合の高速近似法に有効である。

今回取り上げた例だけでなく、不思議な数学は数多くある。その不思議さを味方に付け、新しい応用数学を発見していくことは魅力的な方向づけになると予想されている。

身近にある数学 (数学科 永井 保成)

遊歩道のタイル張り―同じパターンがずっと繰り返されているような歩道をよく見かけます。整然としたパターンは公共の空間にふさわしい印象を与えますよね。歩道だけでなく、タイルやブロックで埋め尽くしていく繰り返しのパターンには様々なものがありますが、その歴史は非常に長く、とても技巧的かつ装飾的なものも知られています。そのようなもののひとつとして世界的に有名なのは、アルハンブラ宮殿のタイル張りパターンでしょう(写真)。このようなパターンはどのようにして作られるのでしょうか。13世紀頃のナスル朝のタイル張り職人がこのパターンを作り上げた実際の手順を筆者は知らないのですが、このパターンは決して即興的に作られたものではなく、非常に入念に計画されたものであることは明らかです。

アルハンブラ宮殿のタイル張りパターン by Dmharvey

この整然としたパターンを特徴づけているのはなんでしょうか。それはこのパターンが内包している対称性です。ユークリッド幾何では、ある点のまわりの回転、ある直線に関する折返しと平行移動が、与えられた三角形をそれと合同な三角形にうつすことは学校でも習うことですが、平面上の任意の三角形をそれと合同な三角形に移す変換はこの3種類の組み合わせで必ずかけることが簡単にわかります。これを平面の合同変換と呼びます。写真のタイルのパターンをそれ自身にうつすような合同変換としてどのようなものがあるでしょうか。平行移動や120°の回転などが明らかに目に見えてきます。このタイル張りの整然とした印象は、パターンが持つ幾何学的な対称性に由来しているということができます。

このようにタイル張りパターンをそれ自身にうつすような合同変換の全体は、大学で習う数学の言葉で言えば群(group)という対象をなしており、特に平面結晶群 (plane crystallographic group) と呼ばれます。おなじ平面結晶群を対称性として持つパターンは、デザインの違いはあっても、本質的には同じパターンとみなすことができ、逆に、互いに異なる平面結晶群に属するパターンは異なるパターンとして認識できます。それでは、タイル張りを実現するような平面結晶群はどれぐらいあるでしょうか。実は、平面結晶群は全部で17種類に分類できることが知られています。特に、正5角形(72°回転)を含むようなパターンは存在しないことが簡単にわかります。これらのことは、大学の1〜2年で習う線形代数と簡単な代数学の知識があればだれでも示すことができます。

同様の「埋め尽くし問題」は3次元の空間でも考えることができます。自然界にある結晶体は、原子や分子がある種の繰り返しパターンでもって空間を埋め尽くすような配列によって構成されていますので、タイル張り問題の空間バージョンにほかなりません。空間の結晶群は平面結晶群に比べると分析・分類が複雑になりますが、基本的には線形代数とあまり難しくない群論によって分類が可能で、230種類の対称性に分類されることが知られています(そのすべてが実際に存在する結晶で実現されるわけではないようですが)。

これらの結晶群に関する話題は、時間的な制約もあって、大学の講義で時間をとって取り上げられることは残念ながら少ないように思いますが、大学の数学科で学ぶ数学が身近な、目に見える素材に直接的に結びついている良い例の一つだといえます。すべての抽象的な数学にはそれを考える動機があり、その動機というのは意外に身近なものであったり、具体的な現実的な問題に立脚している場合がしばしばであるということは、私達が数学と付き合っていく上で心に留めるべき事実かもしれませんね。

シネマトグラフの夢―映画の誕生と人間の身体・知覚

(表現工学科 土田 環)

映画の誕生日をご存知でしょうか?映画は、1895年12月28日、フランスの首都・パリで産声を上げました。フランスのリヨンで写真乾板を製造する会社を経営していたルイ・リュミエールとオーギュスト・リュミエールの兄弟は、時計の技術を応用して、連続写真が撮影でき、同時に映写もできる機械「シネマトグラフ」を開発しました。彼らはこの機械を使って撮影した映像をまず科学アカデミーで上映し、次いで、リヨンにあったフランス写真協会で上映した後、パリのキャプシーヌ大通りにあるグラン・カフェで上映しました。この上映会には大勢の人々がつめかけて評判となります。

しかし、それはリュミエール兄弟という天才の登場によって、突然に生み出されたというわけではありません。のちに「映画」と見做されるようになる、いわゆる「動く映像」を映し出す技術は、時をほぼ同じくして、19世紀末のヨーロッパやアメリカの幾人かの発明によって、それぞれ異なる方法で実現されました。例えば、イギリスにおけるルイ・エーメ・オーギュスト・ル=プランスの考案品(1888年頃)や、ドイツのスクラダノフスキー兄弟によるビオスコープの発明(1895年)を挙げることができるでしょう。こうした「動く映像」の装置は、実際に制作されなかった特許書だけのものを含めて数多くあったと言われています。「動く映像」への関心は、まるでそれまで抑圧されていた欲望が一挙に吐き出されたかのように、同時代的に湧き上がってきたのです。この要因として、ジョージ・イーストマンによるセルロイド・フィルムの販売や、フィルムを間欠的に動かす連動機構の開発をはじめとして、映像の再現を可能にする技術の組み合わせが可能になったことを指摘することもできるでしょう。あるいはまた、近代社会の誕生を支えたブルジョワ主義的な科学的合理主義の現われなど、世紀の転換期に生きた人々の心性をそこに読むことも可能です。じっさいには、そうした様々な要素が重なり合った産物として映画は誕生し、「動く映像」に対する人々の夢や欲望はそこに託されることになったのです。

19世紀後半に開発された数多くの映像を映し出す装置のなかで、リュミエール兄弟のシネマトグラフと並んで人々の注目を集めたのは、同時代のアメリカで、エドワード・マイブリッジらの研究を引き継いだトーマス・エジソンと助手のウィリアム・ディクソンが開発した「キネトスコープ」でした。エジソンが「動く映像」の装置の開発に向かうのは、蓄音機による耳の記録と同様に、目の記録も可能であるという発想によるものでした。エジソンの発明は、キネトグラフという撮影機とキネトスコープという映写機のひと組として1891年に特許を取得し、1893年のシカゴ万国博覧会にも出品されました。さらに1894年の4月、ラフ&ガモン商会がエジソンと契約して、ニューヨークのブロードウェイでキネトスコープを「魔法使いの最新の発明」と大々的に喧伝し売り出すことにも成功しています。キネトスコープ・パーラーと呼ばれた「映画館」には群衆が立ち並び、夜になっても長い列を作って、5台のキネトスコープの小さな覗き窓から「90秒の生きた動く写真」を見るために待ち続けたと言われています。

エジソンとディクソンのキネトスコープは、発明自体としてはリュミエール兄弟よりも早かったわけですが、一般的に、今日の映画の原型は、リュミエール兄弟のシネマトグラフだとされています。なぜ、先に発明をしたエジソンではなく、リュミエール兄弟に映画の「源泉」を求めるのか?その理由は、二つの装置の違いにあります。エジソンのキネトグラフとキネトスコープは大型で重量があり、持ち運びが不可能でした。映写に関しても、キネトスコープ・パーラーという複数の装置を並べた場所で行われましたが、このキネトスコープはスクリーン方式ではなく覗き穴方式によるもので、一台につき一人しか見ることができません。キネトスコープは、アメリカ国内をはじめロンドンやパリで興行に用いられましたが、スクリーンに上映して一度に多数の観客に見せることのできるシネマトグラフに比べると効率は悪かったため、リュミエール兄弟のシネマトグラフが発明されるとエジソンはすぐにヴァイタスコープというスクリーン方式の映写機に方向転換をすることになります。

リュミエール兄弟の「シネマトグラフ」とエジソンの「キネトスコープ」の差異から、21世紀に生きる私たちはどのようなことを考えられるでしょうか?ひとつは、シネマトグラフが今日に至る映画の上映形式になったことで、観客を集め料金を徴収するという「興行」の概念が生まれたことです。映画は「芸術」なのか「商品」なのか(あるいはただの「娯楽」なのか)という議論は永遠に答えの出ない問いですが、誕生時において、映画はそのいずれでもあったのです。じっさいに、草創期の映画は、他の発明品とともに珍しいものとして展示されたり、見世物小屋やミュージック・ホールなどで余興として上映されていました。

また、スクリーンに映像を投影し、「不特定多数の観客が、同時に、ある一定の時間、同じ方向を見る」というシネマトグラフ=映画の鑑賞形態は、人間の知覚のあり方に大きな影響を与えたともいえるでしょう。ドイツの哲学者ヴァルター・ベンヤミンは、映画によって「個人的な知覚様式を集団知覚が取り込むことが可能になった」と述べています(「複製芸術時代の芸術作品」、1936)。映画が誕生した時、人々を惹きつけたのは、何よりも動く世界への「驚き」でした。正確に言えば、様々な事物の運動が、純粋に光学的なメカニズムを持つ機械によって肉眼にはけっして不可能なかたちで露わなものとなって眼前に現れたのです。それまでの鏡や水面の反映、あるいは写真で見るしかなかった自分の立ち居振る舞いが現実のように見ることができるようになり、そのイメージは自分だけではなく他人にも共有されることになりました。ここには、主観と客観という二分法を超えた人間のイメージに対する認識の新しさがあります。つまり、スクリーン上には、ただものが動いて見えたというだけではなく、人々がふだんは意識してみていなかったもの、見えなかったもの、あるいは見ようとさえしていなかった事物のすべてが存在しており、「現実」でありながらも現実とは異なる集団の「夢」として、人間にとって無意識の領域が開かれることになったのです。

Kinetoscope parlor in San francisco, 1894–95, source:

National Park Service

キャメラという機械によって得られる「映像」と私たちの身体的な知覚とのあいだには、埋めようもない質的な差異が存在しています。音声や色彩が加わり、立体視さえも可能となった、映像技術の進歩した今日においても、この事実が変わることはないでしょう。「技術」「商品」「芸術」といったカテゴリーにたやすく還元するばかりでなく、映画という表現を人間の認識や知覚のあり方と結びつけてとらえなおす必要があります。シネマトグラフの生み出す原初的なイメージは、私たちにそのことを伝えるのです。

攻撃的なセキュリティ

(基幹理工学部 情報通信学科 森達哉)

この数年、サイバー攻撃に関するニュースを見かける機会が増えました。インターネットバンキングサイトへの不正アクセス、クレジットカード情報の窃取、ビジネスメール詐欺など金銭を目的とした事案から、軍事機密等の重要な情報への不正アクセスが国際問題に発展する事案まで、様々なサイバー攻撃関連のニュースが現在進行系で報告されています。我々の社会に対してサイバー攻撃をしかける攻撃者は一体何者で、どのような動機を持つのでしょうか。また、彼らはどのようにして、攻撃手段を発見し、攻撃を成立させるのでしょうか。こうした疑問に答えることができないと、攻撃を受ける側は防戦一方となり、不利な形勢に立たされてしまいます。

攻撃者が有利な状況を打破するアプローチとして「攻撃的なセキュリティ」(offensive security) という考え方があります。これは我々が攻撃者に対してカウンターアタック(反撃)をしかけるということではなく、攻撃者の視点に立ってセキュリティの問題を考えてみることを意味します。すなわち、攻撃者の考えや思考過程をシミュレートし、攻撃者にとって旨味のある方法は何か、それを実現するために必要な技術は何かを先回りして考えるわけです。そのようにして考え出した合理的な攻撃に対して、予め対策手段を開発しておくことで、システムやサービスの企画・設計時にセキュリティ対策を事前に盛り込むことができます。これを「セキュリティ・バイ・デザイン」(security by design)と呼びます。

攻撃者の考えを推察する上で最初に必要なことは、相手を理解することです。紀元前5世紀頃の中国で孫武が著したとされる『孫子』という兵法書には、「彼を知り己を知れば百戦殆ふからず。」という有名な言葉があります。これは謀攻を企図する攻撃者のみならず、オフェンシブセキュリティを実践する我々にとっても有効なアプローチです。敵を知るには過去に起きた攻撃事例を解析することが有効です。攻撃事例の解析により、攻撃者の意図や狙いを汲み取り、攻撃者視点に立つことができます。

攻撃者視点に立つ、一つの例を紹介します。みなさんはLINEや電子メールで詐欺メッセージを受け取ったことはあるでしょうか?こうした詐欺は、うまい儲け話や、緊急性を要するメッセージを装って、受信者から金銭を巻き上げることを意図した攻撃手段です。巧妙なものでは、まず最初のメッセージではセキュリティアップデートを装って、ユーザに悪性ファイルをダウンロード、インストールさせます。その悪性ファイルをPCやスマートフォンにインストールすると、攻撃者による遠隔からの操作を許可するプログラム(RAT)が起動し、あらゆる命令(個人情報の収集、他のPCへの攻撃等)が実行されてしまうケースもあります。

そのような詐欺メッセージを多数収集すると、一定の法則性が見えてきます。ほぼすべてのケースにおいて、メッセージの受信者を欺くための嘘が書かれています。攻撃者側からすると、嘘を見破られてはいけないので、本物に見えるような様々な工夫をします。一方で、詐欺メッセージに騙される確率は決して高くはありません。仮にその成功確率を0.01%とします(1万人に1人が騙される)。成功回数の期待値をあげるために、攻撃者は多数の、例えば100万通の詐欺メッセージを生成します。そうすれば100回の成功を見込むことが出来、犯罪収益が大きくなることが期待されます。

攻撃者側の視点に立つと、メッセージが嘘と検出されることを避けたい一方で、成功回数を高めるためには多数のメッセージを送信する必要があることがわかります。これらを同時に満たすためには巧妙な自動化が鍵をにぎることがわかります。単なるメッセージのコピーでは検出されやすいため、なるべく人間が本当に書くような文書を大量に自動生成する必要があります。我々がフィンランドのAalto大学との共同研究で2018年9月に発表したオフェンシブセキュリティの研究[1]では、そのような精巧な偽メッセージの自動生成が可能であるかを検証しています。機械翻訳技術を応用することにより、人間には本物とはまったく見分けがつかない偽メッセージの自動生成に成功しました。一方、その対策として、人間には見分けがつかない精巧に生成された偽メッセージを機械学習によって検出する技術を開発し、非常にうまくいくことがわかっています。つまり、既に対策ができています。これは一例に過ぎませんが、セキュリティの研究は今現在問題になっている課題を解決することもさることながら、未来に起こる可能性がある事態に備えたプロアクティブなアプローチも行うことに特徴があります。

[1] M. Juuti, B. Sun, T. Mori, and N. Asokan, “Stay On-Topic: Generating Context-specific Fake Restaurant Reviews,” Proceedings of the 23rd European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS 2018), pp. 132-151, September 2018

バグのないソフトウェアを目指して:近年のプログラム検証研究の動向

基幹理工学部 情報理工学科 寺内多智弘

現在、コンピュータソフトウェアは社会生活のいたるところに使われています。例えば、自動改札機や銀行ATMなど身近な日常生活の機器も、旅客機のフライトコントロールや放射線治療機器など命に係わる機器もソフトウェアプログラムで動いています。また、スマホアプリや、私が今この文章を書くために用いているワードプロセッサもすべてソフトウェアプログラムです。同時に、プログラムは基本的に人が書くものなため誤りを含むことも多く、プログラムの不具合は大きな社会的課題となっています。不具合のない「正しいプログラム」を作るにはどうすればよいのでしょうか?

プログラムの不具合を防ぐ手段は様々な角度から研究されています。その一つが、プログラムの正しさをコンピュータアルゴリズムにより検証しようという「プログラム検証」です。つまり、「プログラムの正しさ検証するプログラムを作ろう」という試みです。コンピュータサイエンスの父と呼ばれるアラン・チューリングもプログラム検証についての論文を執筆したなど、プログラム検証の歴史は古く、コンピュータサイエンス分野草創期から考えられていたテーマです。より近年では、マイクロソフト社創業者であるビル・ゲイツ氏が「プログラム検証はコンピュータサイエンスにおける至高の目標(holy grail)である」と発言するなど話題を集めました。

プログラム検証は、プログラムが設計者の意図(仕様)通りに動作することを検証します。様々なプログラムと仕様が考えられますが、ごく単純な仕様の検証も計算理論的に非常に困難な問題になります。例えば、チューリングマシンで記述可能な任意のプログラムを対象とした場合、(自明でない)仕様の検証はすべて決定不可能な問題です。現実のプログラミング言語は事実上すべてチューリング完全なため「プログラム検証は理論的に不可能!」ということになります。このため、プログラム検証の研究は、真っ向勝負ではどうにもならない難しい問題に対し、うまい切り口を見つけることで完全ではないが多くの場合有効な手法を得ることが鍵となります。

考え方の一つに、対象プログラムを部分的に抽象化し、元のプログラムより多くの動作するが解析可能な形にみなす、というアイデアがあります。これは、安全性仕様と呼ばれる「実行中に悪いことが起こきない」という形の仕様の検証に有効なアイデアです。実際より多くの動作をする抽象化されたプログラムが悪い動作を起こさないのならば、元のプログラムもそうだからです。粗すぎない適切な抽象をどう得るか、また、抽象化されたプログラムをどう効率よく解析・検証するかなどの課題は自明でなく現在も盛んに研究が行われています。

上記のような課題およびプログラム検証研究全般に大きく関わるのが、定理証明・型システムなど、数理論理など数学基礎論や理論計算機科学の概念です。プログラム検証は、「正しさ」を求めるというその性質ゆえ、曖昧さのない明確な理論的体系で議論する必要があるからです。例えば、SATソルバ・SMTソルバという複雑な数理論理式の真偽性を高速に判定する定理証明技術がここ10数年で急速に発展し、近年のプログラム検証はその恩恵を大きく受けています。これらは、その圧倒的な有用性ゆえdisruptive technology(破壊的技術)とも呼ばれ、プログラム検証を含むさまざまな科学技術の分野に大きな影響を与えています。また、逆に、ウェブプログラムのセキュリティ性質の検証が文字列に関する述語論理のための定理証明技術の発展を促すなど、プログラム検証研究と定理証明研究の間での双方向の貢献も盛んに起こっています。コンピュータソフトウェアの正しさという実用面と数理論理・計算理論など理論面の両方を持つことが、プログラム検証研究の大きな醍醐味です。

新しい発想に基づくヒートポンプ研究

機械科学・航空学科 山口誠一

ヒートポンプという技術がある.熱は,ふつう何もしなければ,温かい方から冷たい方へ流れるものである.しかし,ヒートポンプを使えば,熱を冷たい方から温かい方へと移動することができるのである.身近な例をあげれば,皆さんのご家庭にあるエアコンがヒートポンプそのものである.このヒートポンプ技術は,その高い理論成績係数(効率のようなもの)や高い汎用性などを理由に,省エネルギー社会実現への中核技術の一つと言われており,冷凍,空調,給湯,蒸気生成などの分野に急速に広まりつつある.

しかしながら,実はこのヒートポンプの性能は,研究者や技術者の努力により,現在の評価基準においてほぼ限界に達しつつあると言われている.現在の評価基準というのは,簡単に言うと,例えば,定常かつほぼ無制御状態でいくつかの実験データを取得し,そこから年間の性能を算出するというものである.しかし,実際にヒートポンプが使われる環境(実負荷環境)は,そんなに単純ではないというのは容易に想像できるだろう.家庭用エアコンでいえば,部屋の大きさ,何人が生活しているのか,どんな生活スタイルか,暑がりなのか寒がりなのか,などによって実負荷環境は全く異なるのである.また,負荷というのは常に変化しているものであり,機械はその負荷を適切に処理しようと,ほぼ常に状態を監視し,制御しようとしている.したがって非定常的な運転状態が占める時間は,現在の評価基準の考え方よりもずっと多いのだ.さらに,省エネルギー社会実現へ向けた社会の大きな変化により,将来的には実負荷環境そのものが変化して行くと予想される点も注意しなくてはならない(建物の断熱性の向上,ゼロエネルギービルディングやゼロエネルギーハウスといった考え方の登場など).

このような観点から,従来の考え方にとらわれず,実負荷環境を十分に考慮した新しい評価基準のもとで,ヒートポンプの評価・設計・制御を行うことができれば,まだまだ性能向上の余地があると言えるのだ.しかし,このような検討を進めていくには,いくつか発想の転換が必要である.従来の評価基準においてほぼ無視されていた非定常的な制御について考えるためには,ヒートポンプの非定常特性に大きな影響を及ぼすヒートポンプ内部の気液二相流現象をよく理解しなくてはならないし,多種多様な実負荷環境においてより良い制御を実現していくためには,そのような現象の一般理論化が必要不可欠である.つまり従来において別々に行われていた,現象解明やシステム制御検討を,統一的な枠組みの中で考えていく必要があるのだ.

気液二相流の分流・相分離現象の可視化

熱交換器内部の着霜分布(赤が着霜部分)

2つほど具体例を挙げよう.ヒートポンプは,実負荷環境において,低負荷時に発停を繰り返す断続運転状態になったり,あるいは何らかの理由により制御がうまくいかずに,不必要なハンチング現象(状態が安定せずバタバタしてしまう現象)に陥る場合がある.このような非定常的な現象が多くの時間を占める場合,従来ほとんど研究が行われていない非定常沸騰熱伝達や,伝熱管内表面の濡れ-乾き特性などの解明と,それらが制御性に与える影響を明らかにする必要がある.

たもう一つの例として,従来よりも微細な伝熱管を有するマイクロチャンネル熱交換器というものがある.これは,従来の熱交交換器よりも伝熱性能がよく,コンパクトで,ヒートポンプ内部に充填する冷媒量を減らせる可能性があるものとして,さまざまなヒートポンプに採用されつつある.しかし,このような熱交換器を用いた場合のシステム全体の制御的安定性についてはほとんど議論されていないし,このような新しいデバイスを生かすための制御はどうあるべきかについても検討されていないのである.

このように,現象からシステムまでを同時に同じ枠組みの中で考えること,現象解明とシステム制御を別物として考えないことこそが,これからのヒートポンプ研究のあり方となるべきである.

音声が伝えるものとその表現(応用数理学科)

「音声(speech)」とはヒトが発する声(voice)のうち、言語的な内容を表す言葉として用いられます。「言語的」とはどういうことでしょうか?例えば、「え~?」「アッ!」といったことばは音声でしょうか?書き言葉を主な研究対象としてきた言語学では、それらは感嘆詞や間投詞として扱います。しかし、音声の違いを文字として表そうとしても、「え~」、「え~?」、「えっ!」、「ええ」といった表現が精いっぱいで、微妙で繊細な違いは十分表すことができません。同様に、「お早うございます!」「有難うございます」「すみませんでした」といった日常のコミュニケーションでよく使う音声も、それらの色々な言い方の違いをきちんと表すことは簡単ではありません。

書き言葉としては同じでも、言い方ひとつで伝わるものは大きく変わり、音声に含まれる情報が果たしている役割は決して小さくありません。言い方の違いと大切さは社会的にも十分認識されながらも、それらの違いを記述する方法はまだ確立されていません。このため、言い方の系統的な教育や、その違いの共通認識は難しく、音声の違いがコミュニケーションに果たしている役割を明らかにする「話し言葉」の科学が求められています。これまでの「書き言葉」としての文字列が表す言語情報に対し、「話し言葉」の持つ情報にはどのようなものがあり、それらは一体どのように表すことができるのでしょうか?伝統的な書き言葉で表す情報に加え、新たにコミュニケーションに役割を果たす情報の規定とその表現が求められています。この表現を目指し、言語学、音声学をはじめ、応用数学からも取り組みがなされています。

この研究課題を何故、「応用数学」で扱うのでしょうか?それは数学が持つ、論理性と自由でフレキシブルな考え方にあります。例えば、2²= 4,2³=8といった整数のべき乗としての指数表現から出発して、数学は小数、負の数、虚数のべき乗である

![]()

といった創出を行い、現在の科学に無くてはならない考え方を提供してきました。数学の自由な発想は、実際の役に立つかどうかの詮索は後にして、理論的検討を進めることを禁じません。例えば、音声を言語以外の情報媒体に拡張して表現してみようと考えるのは、伝統的な言語学では難しいかもしれません。しかし、音や図形やことばが共通して伝えるヒトの感性情報として、数学を用いて自然科学として扱うことは至って自然であり、可能です。

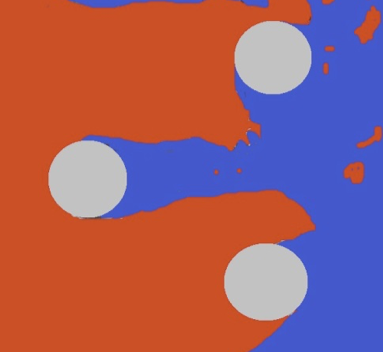

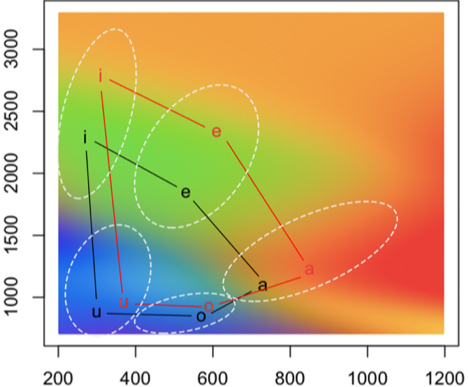

音声を聞いてどのように感じたかの記述を、「ことば」に限定せず、「色」、「テキスチャ」などで表す試みが進められています。音声を聞いたときに感じる印象を「色」、「テキスチャ」といった画像イメージが持つ情報として表すことにより、音声が持つ「書き言葉」の言語情報では表せない情報の記述ができます。音声が持つどのような特徴が色の持つどのような特徴に反映されるかが調べられています。一例として、フォルマントと呼ばれる口の共振周波数を変えた音声が与える印象に対応して選ばれた色を図に示しました。これらの情報は現在の「言語的」情報からは逸脱しているかもしれません。「言語的」であるということは、どういうことでしょうか?この例のように、現在の定義に拘泥せずに、その定義を拡大することで、自然科学として扱う対象を広げ、これまでの見方を越えた新たな学問への展開を期待することが可能です。これまでの数学の考え方の自由度が示してきた多くの飛躍的な理論展開が示すように、新たな表現は新たな考え方や学問分野を創生する可能性を秘めています。

図 音声の共振周波数(第一・第二フォルマント)が与える印象に基づいて選択された色の分布 (図中、横軸:第一フォルマント(Hz)、縦軸:第二フォルマント(Hz)、破線の楕円は各母音の共振周波数、五角形は男性(黒色)と女性(赤色)の日本語母音に対応する) (A. Suzuki et al “SENTIMENT ANALYSIS ON ASSOCIATED COLORS BY LISTENING SYNTHESIZED SPEECH” Proc. Fechner Day 2017)

「そもそも数学の証明って何だろう?」

数学を研究したり学んだりしている人に「なぜ数学を研究している(学んでいる)のですか?」と聞いたら、その答えは千差万別でしょう。ある人はその「美しさ」に魅せられて、またはその「有用性」ゆえに必要に迫られて勉強しているのかもしれません。その恐るべき「自由性」に引き付けられているからかもしれませんし、または「面白いパズル」と思って問題を解いている人も少なくないでしょう。あるいは、「証明されたことは絶対に正しい」という確実性に魅力を感じて研究している人も少なくないでしょう。

この確実性は他の自然科学には見られない数学独自のものです。例えば最先端の物理理論が新たな現象の発見によって覆されるのは歴史上何度も起こっており、今も起こっています。地球上では正しく動いていた機械が宇宙では正しく動かないこともよくあることです。ところが、数学の定理はいったん証明されたならば、それは未来永劫、宇宙のどこでも絶対に「正しい」ものです。この「正しさ」は「数学の証明」に支えられています。ところで、「証明」とはそもそもなんでしょうか?

数学の証明は、少数の「公理」から始めて、三段論法などの正しい「推論」を厳密に積み重ねることでなされます。数学の公理は、かつては「数や幾何に関する絶対に正しい性質」と考えられていました。平面幾何学の公理の一つ「平行線公準」は、「直線Lとその直線上にない点pが与えられたならば、点pを通りLと平行な直線がただ一つだけ存在する」というものです。古代ギリシャより、この平行線公準は世界の性質を表す公理であり当然のように「正しい」と思われていましたが、19世紀にロシアの数学者のロバチェフスキーやハンガリーの数学者ボーヤイによって「平行線公準がなりたたない幾何学があり得る」ことが発見されたことにより、絶対的に正しいものではなく、現在では「(真偽はともかく)幾何学を行う上での議論の前提」ということになっています。しかしながらこのことは、様々な公理を仮定することで色々な数学の理論を作ることができる、ということを意味します。平行線公準を公理として認めるならば、皆さんが中学や高校で学んだ平面幾何が得られ、認めないときにはまったく別の幾何学が得られるわけです。こういった形で数学の自由性と創造性は大幅に増すことになりました。

それでは、推論とはなんでしょうか?古代ギリシャより「正しい推論とは何か?」は議論されており、哲学の一分野である論理学の主要なテーマとなっています。その後、19世紀にドイツの論理学者フレーゲや数学者ヒルベルトらによって、数学の証明は形式化できること、すなわち「ある特定の規則をみたす文字列」と考えることができること、そして推論とは「文字列のある種の変形規則」とみなせることが発見されました。「証明」は、大前提の「公理」を「特定の変形規則」にそって変形した「文字列」となったのです。そして三段論法などの数学に限らず使われる「正しい推論」は実は数種類で十分であることが数学的に示されました。これらの研究により、「推論」や「数学の証明」は「どのような文字列ならば規則を満たすか」「どのような変形規則がありえるか」のように数学の研究対象になりえることが判明したのです。この研究は、現在のコンピュータやコンピュータプログラムの基礎を成しています。また、排中律などの推論法則を制限したときに「どのような定理が証明できるか」なども数学として広く研究されています。公理や推論、そして証明といったものですら研究対象にしてしまう、数学の自由さは本当に恐るべきものがあります。

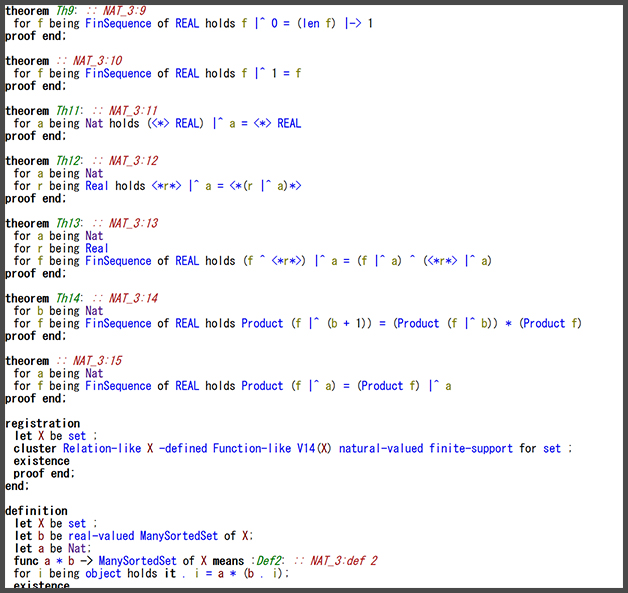

形式化された証明[1]

[1] Fundamental Theorem of Arithmetic by Artur Kornilowicz and Piotr Rudnicki,

Mizar Mathematical Library

顔の魅力

顕在認知・潜在認知過程からみる魅力知覚のメカニズム

(基幹理工学部 表現工学科 渡邊克巳)

我々は目に映る多様な対象に美しさや魅力を感じますが,とりわけ,美しい顔は見る者に快を感じさせ,それを眺め,接近したいという強い動機づけを与えます。メディアや広告は美貌を持ったモデルで埋め尽くされ,毎年膨大な費用が化粧や美容整形に注ぎ込まれているという事実は,私たちの生きる社会がいかに「見た目」主義の世界であるかを如実に表しています。こうした美意識の芽生えは今から約4000年前の古代エジプト期にまで遡ることができるとされていますが,科学としての顔の美しさの研究の歴史は比較的浅く,1970年代以降になってようやく体系的な研究が始まったに過ぎません。魅力的な顔とはどのような顔か,我々には見ればそれがすぐに分かりますが,魅力を知覚する心理メカニズムは未だ多くの部分が謎に包まれています。

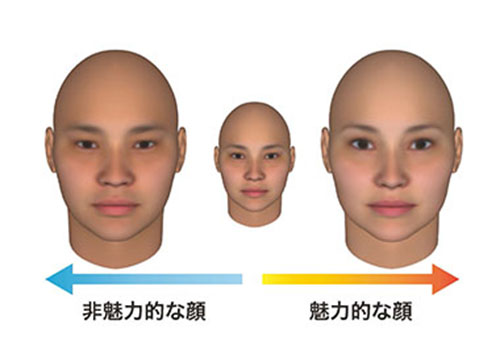

魅力の知覚という主観的な心理現象を科学の立場から研究する時,(1) そもそも魅力的な顔とはどのような顔か,(2) 我々がどのようにして魅力を知覚しているのかという2つの問題に直面します。著者はこうした問題に対して,人間の心理メカニズムの顕在的側面と潜在的側面の両面から明らかにする研究に取り組んでいます。通常我々が他者の顔を見て「この顔は魅力的だ」と感じる時,我々はその感覚の大きさを意識的に報告することができます。こうした自らが意識することのできる心理過程は顕在過程として研究することができます。

現在取り組んでいる研究では,多様な形態・テクスチャ情報を持つ多数の顔をコンピュータで生成し,評定者にそれらの顔がどの程度魅力的であるかを顕在的に評定してもらい,顔を構成する多次元的な顔情報と魅力印象の定量的関係の計算モデリングによって特定することを試みています。実際に,計算モデリングによって魅力顔の持つ特徴を強調したり,弱めたり顔画像を作り出すことで,魅力顔の特徴を視覚的に捉え,我々が顕在的に魅力を感じる顔の視覚特徴が明らかになりつつあります。

では,意識経験に基づく顕在認知の観点から,同じように,我々が魅力を知覚する仕組みや過程についても明らかにすることができるでしょうか。あなたが街で魅力的な顔を見かけたとき,なぜその顔が魅力的で,どのようにして魅力を判別したかを十分に説明できるでしょうか。実は,我々が顔を見る時,その魅力に注目することを求められていなくても,無意識のうちにわずか100ミリ秒ほどで魅力を識別していること,なぜ魅力的なのかという説明は後付け的に生み出されていることがわかっています。したがって,我々が魅力を知覚するプロセスそのものを明らかするためには,評価者の自己報告に依存するのではなく,より洗練された認知科学実験パラダイムによる潜在認知過程の研究が必要となるわけです。そのために,顔魅力が短時間のうちにどのように知覚されているかを明らかにするため,顔を目,鼻,口のパーツに分解し, 20,100,1000ミリ秒といった様々な時間の長さで提示して魅力を評価するという心理実験を行いました。その結果,目の魅力はどの提示時間においても顔全体の魅力に強い影響を与える一方で,口と鼻の魅力の影響力は,100ミリ秒,1000ミリ秒と長くなるにつれ増していくことが明らかになりました。日常場面では,我々は顔を目にした瞬間に魅力がわかったかのような錯覚を経験しますが,人間の潜在認知過程に着目してみれば,顔を見てからわずか1秒の間にも魅力知覚に影響する要素がダイナミックに変化していることが見えてきます。

このように,近年では計算モデリングや洗練された心理学実験手法によって,顕在・潜在認知メカニズムの視点から魅力知覚研究が新たな局面を迎えています。これらの研究から,長年に渡って問われ続けてきた「顔の魅力とは何か」という根本的な問いに対する示唆が得られるだけでなく,私たちの潜在認知メカニズムを深く理解することで,キャラクターデザインやメイクアップ,美容整形をはじめとした実社会の問題に科学的エビデンスを還元していくことが期待されます。